災害は、ある日ふいにやってきます。地震、台風、豪雨、そして突然のパンデミック――予測できない災害が、いつどこで起きてもおかしくない今。私たちはこれまでの大規模災害から多くのことを学んできました。

私たちの小さな家族は、逃げる・伝える・助けを呼ぶことができません。この子たちを守れるのは、私たち自身の「とっさの判断」と「日ごろの準備」だけ。

愛犬、愛猫などのペットと一緒に避難することは、決して特別なことではありません。家族の一員として当然のこと。だからこそ、“うちの子”を守る備えを、今日から少しずつ始めましょう。

この記事では、今日から始められる防災の工夫をまとめています。

◉INDEX

- 無料でダウンロード

-

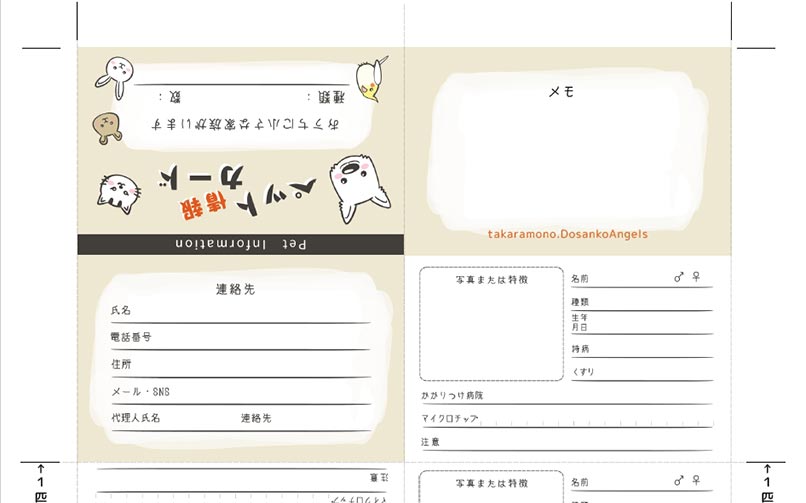

いざというときのための、たからものオリジナル「うちのこ備蓄リスト・うちのこカード・引継ぎカード」も是非ご活用ください。

必ずあなたと、あなたの大切な子の力になります。

クリックするとすぐダウンロードできるよ!(^^)!

-

⇒「うちのこ備蓄リスト」のダウンロード

-

⇒「うちのこ情報カード」のダウンロード

-

⇒「うちのこ情報カード」のダウンロード(多頭飼い用)

-

⇒「うちのこ情報カード」の作り方

1. 実際に起きた災害とその教訓

突然やってくる災害。そのとき「何を優先すればいいのか」を一瞬で判断しなければなりません。

命を守る行動は、「イメージしていたか」「知っていたかどうか」でも変わります。

多くの命と向き合うことになった過去の災害をいくつかご紹介します。振り返るとどの災害も、犬や猫などのペットと暮らす私たちにとって他人事ではない出来事ばかりです。

近年の主な災害

- ▶《2011年3月11日 14:46》東日本大震災

- ▶《2016年4月14日 21:26》熊本地震

- ▶《2019年9月9日 未明》台風15号

- ▶《2024年1月1日 16:10》能登半島地震

《 実際の事例 》

- ◉ 2011年3月11日 14:46 東日本大震災 ―同行避難の必要性が広く認識されたきっかけ

-

津波や原発事故によって広域避難・長期避難が求められ、ペットと一緒に避難できない問題が社会的に浮き彫りになりました。

『避難所に入れてもらえない』『車中泊で熱中症になった』『置いていくしかなかった』方の報告は多数あがり、保護された子たちの中には、飼い主と再会できず命を落としたケースもありました。

▶ 同行避難の必要性は明らかですが、避難所の受け入れ体制が未整備な現実もあります。飼い主の備えと地域の理解、両方が必要でした。

- ◉ 2016年4月14日 21:26 熊本地震 ―車中泊、避難所トラブル、熱中症の事例多数

-

余震が続く中、自宅に戻れず車中泊を選ぶ家庭が続出。ペットを受け入れ避難所が少なく、避難生活も長期間に。

炎天下の車内で過ごす中、熱中症やストレス、鳴き声によるトラブルが多数発生。飼い主の健康被害もあり、小さな家族と一緒に無理なく避難する方法の模索が課題になりました。

▶ 車中泊の過酷さを想定し、選択肢を複数持っておく準備が必要となります。一時あずかり先や親族宅など、事前に相談しておくと安心です。

- ◉ 2019年9月9日 未明 台風15号 ― 停電と断水で情報が届かない孤立の怖さ

-

千葉県を襲った大規模停電では、猛烈な暑さと断水、家屋損壊、そして情報が遮断されました。避難所の場所や給水情報がインターネットで発信されても、肝心の被災地には電気が通っておらず情報が届かないという致命的な状況に陥りました。

このとき多くの人々が孤立し、命を守る行動が遅れました。そしてペットも、暑さやストレス、食料不足の中で苦しみました。

▶ 特に犬猫たちは汗腺がほとんどないため、熱中症のリスクが人間よりも高く、備えの重要性があらためて浮き彫りになりました。

- ◉ 2024年1月1日 16:10能登半島地震 ―孤立・寒さ・長期避難生活の厳しさが浮き彫りに

-

元旦に発生、最大震度7。津波・火災・インフラ寸断と複合災害となりました。高齢化率の高い地域では集落ごと孤立し、支援が届くまでに時間がかかりました。ペットを受け入れ避難所が限られ、寒さの中で屋外や車内で避難生活を送る家族も多く見られました。

▶ 地域による避難環境の差は大きく、防寒・長期避難・孤立への備えが必要でした。最新の災害として、今後の防災の参考にすべき重要な事例となりました。

2.“うちの子仕様で備えよう

―うちのこ備蓄リスト(わんにゃんローリングストック)

コロナ禍の外出制限の際、フードやペットシーツが品薄になって慌てた経験はありませんか?災害時にはさらに物流が止まり、欲しくても手に入らない日々が続きます。

備蓄は『命をつなぐ準備』です

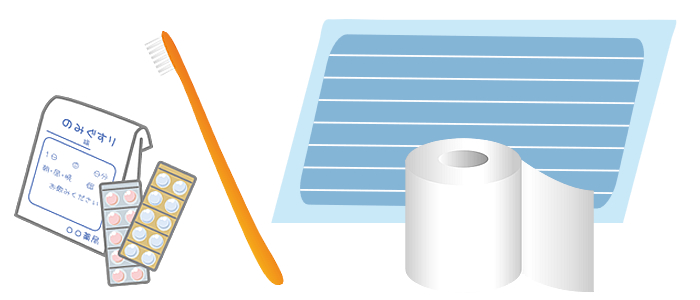

特に、病気の子・療法食が必要な子・定期的な投薬が欠かせない子にとっては、すぐに代用がきかないものばかり。だからこそ“わが子仕様”での備えが大切です。

では、「何を、どれだけ準備すればいいの?」

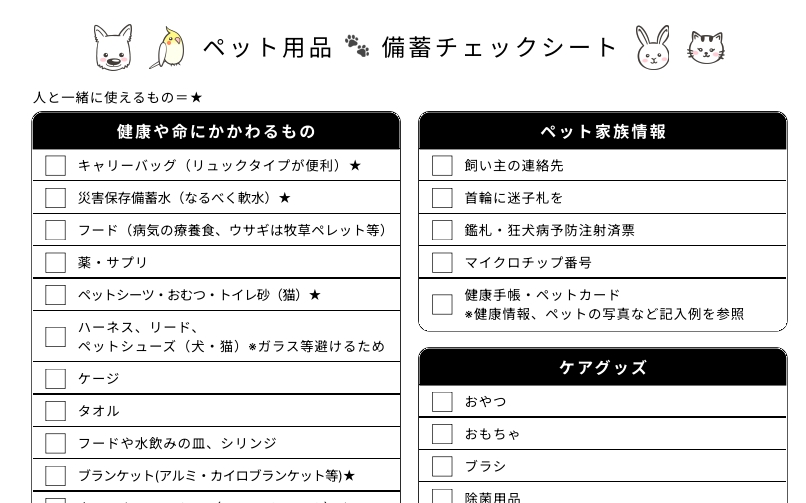

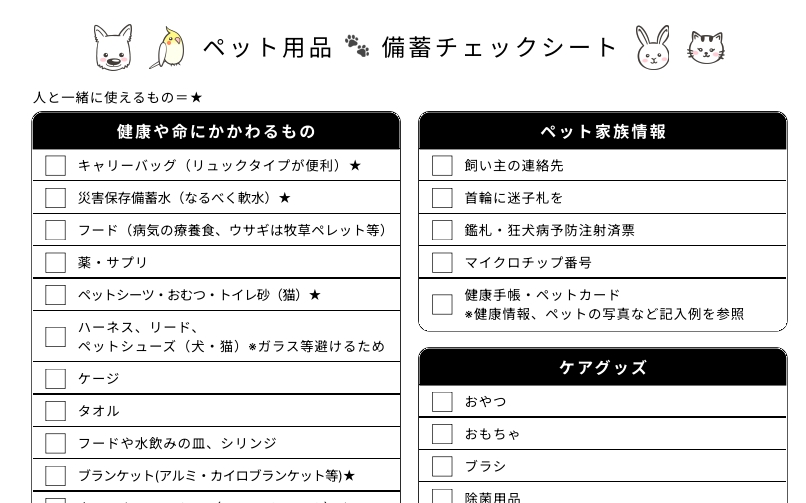

たからものでは、過去の災害事例と動物たちの生理・衛生的なニーズをもとに、【うちのこ防災チェックリスト】を用意しましたので、ぜひご利用ください!(^^)!

分からない時は、ぜひこちらをご利用ください。印刷して使ってね♪

- 【防災備蓄リスト例】

- ✔ 水(ペット用保存水や軟水)※人と共有可能

- ✔ ペットフード(ドライ・缶詰・療法食等、ウサギは牧草ペレット等)

- ✔ フードや水飲みの皿、シリンジ

- ✔ お薬・サプリ

- …他、ダウンロードしたリストをご参考ください(^^)/

- 《MEMO》

- ウチの子にとってどのくらいの備蓄が必要かご存知ですか?

- ▶ 防災ストックは「2週間~1ヵ月分」が目安

- ▶ 飲食料品やフードは消費しながら買い足す「ローリングストック」方式で

-

※ローリングストック…ふだん使っているものを少し多めに買って、古いものから使用し備蓄を回していく方法。「ペットの防災」と聞くと特別なものを用意しなければと感じがちですが、日々の延長で備えられます。

-

-

◉フードや水を計算してくれる高精度計算サイト

⇒ PER、DER、フード量の計算

⇒ 必要な水分量の計算

「うちの子にはこれが必要」「この子はこれが苦手」という日常の気づきこそが、最大の防災!『無理なく』でも『確実に』今からできることから少しずつ始めてみましょう(^O^)

3. 迷子や一時あずかりに備える「情報カード」

災害時、はぐれてしまったり、飼い主がケガや体調不良で大切な犬や猫などのペットの世話ができなくなることも。また、家の中にいても、体調不良や不在などで他人や、保護してくれた方にそのままあずけるケースも考えられます。

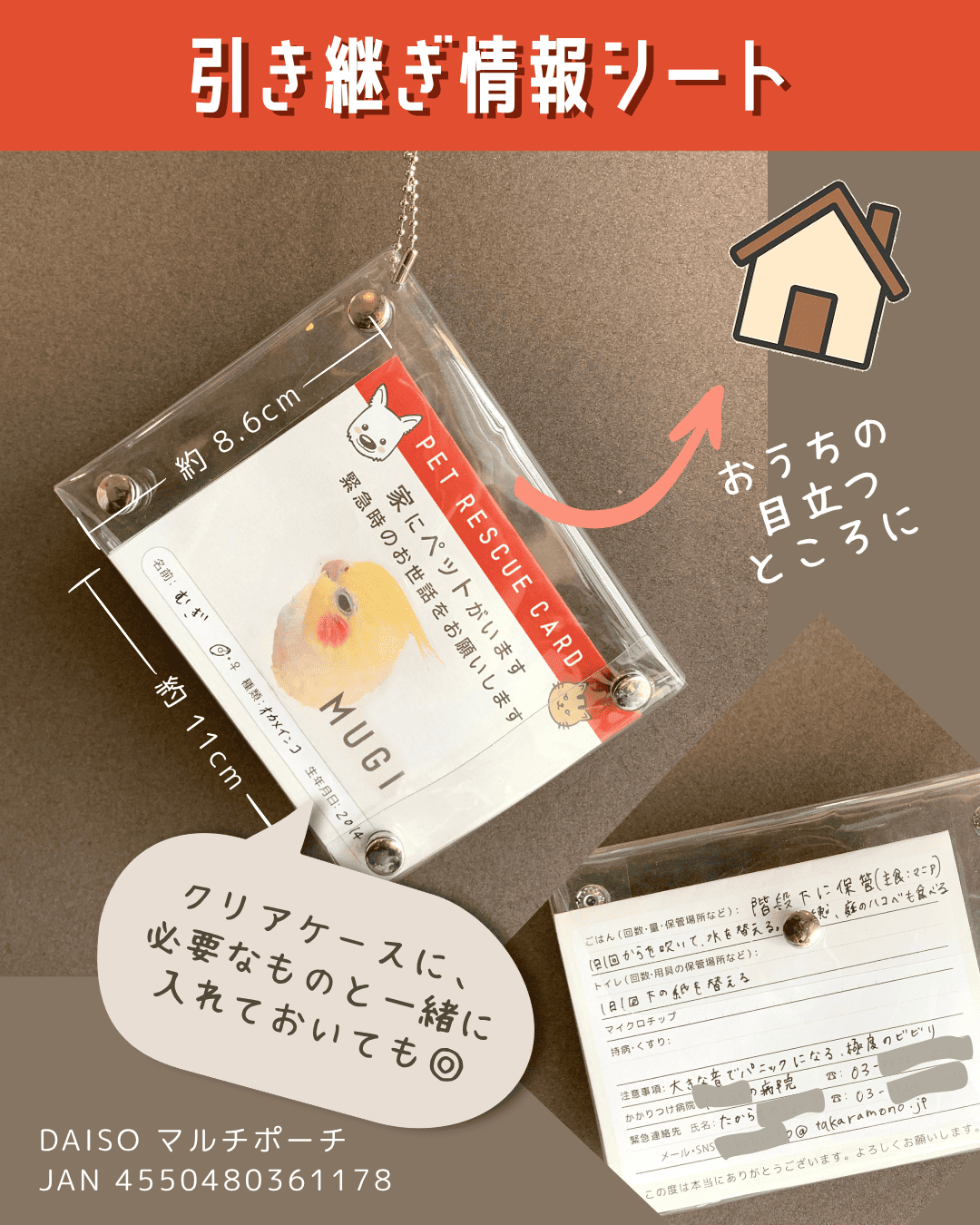

こちらの防災レスキューカードは、飼い主にしかわからない情報をまとめ、「もしも離ればなれになったら」の時に支えてくれる、まさに「命をつなぐ」情報カードです。

「外用のカード(A.防災カード)」と「家用の引き継ぎシート(B.引き継ぎ情報シート)」この2つをそろえ備えてみましょう!

【A】防災カード(携帯型)

首輪・キャリーバッグ・避難袋・お財布などにいれ持ち歩くカード。突然誰かにあずける時や保護された時にも、最低限必要な情報が伝わります。

備蓄とあわせて

ペットを連れての避難についても、あらかじめ調べておきましょう。

【B】引き継ぎ情報シート=ペットレスキューカード(家庭保管用)

自分に万が一のことがあったときに備え、うちの子が取り残される自宅に残しておく詳細なケア情報シートです。

犬や猫などのペットが家にいること、どこにいるか、必要なケアなどを明記しておくことで、保護や救助者の助けにもなります。

- 【引き継ぎ情報シート(カード)記載例】

- ✔ フードの種類・食べ方・薬の量・病歴・動物病院の情報など、生活に必要なことを記載

- ✔ 救助された時にも目につきやすい場所(冷蔵庫、玄関、バッグなど)に保管

- ✔ 飼い主が入院、行方不明、長期不在になった際も、他の人がきちんとケアできるようイメージして作ります

- ……他、うちの子に合わせて記載します(^^)/

《 実際の事例 》

こうした情報があったことで、温かいケアを受けられたケースがあります。

- ◆ 東日本大震災での事例

-

この大震災の時は離れ離れになってしまったケースが多く、飼い主の名前も、連絡先も、持病も分からず、保護された後も再会できなかった動物が多数いました。

逆に、首輪やケージに「名前・住所・電話番号・性格・かかりつけ病院」などが書かれたカードが付いていた子は、身元がすぐ分かり、数日後に無事に再会できたという例も報告されています。

- ◆ 2024年能登半島地震での事例

-

保護された犬の首輪に手書きのメモがくくりつけられ、そこに書かれた「名前」「性格」「食べ物」「飼い主の電話番号」が保護先に伝わり、最終的に無事に再会できました。

4. 自宅の安全対策と避難訓練

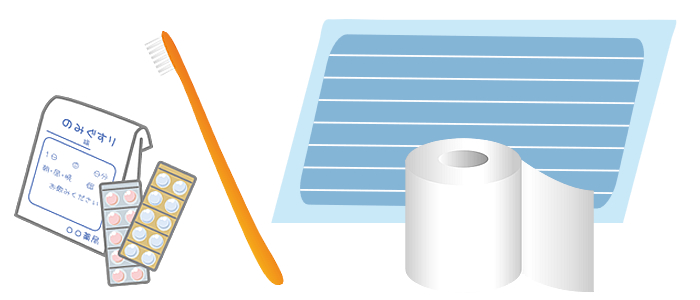

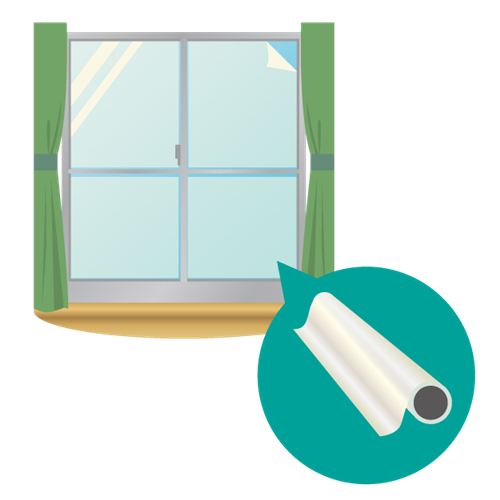

おうちの家具の転倒防止、窓ガラスの飛散防止フィルムなど、室内環境を見直しましょう。ケージやベッド周辺の安全確認、また、日常的にキャリーやハーネス、ケージに慣らしておくことも、避難時の混乱を防ぐ備えになります。

家の中にもうちの子の”地雷”がある

大きな揺れが起きたとき、家具が倒れてくる。ガラスが割れて飛び散る。棚から落ちた物がうちの子を直撃したり、閉じ込めてしまうこともあります。

実際、熊本地震ではケージごと倒れて脱出できなかった犬、割れた食器の破片で足を切った猫の例が報告されています。“家の中だから安全”とは限りません。

今できる準備

🔵 家の中での安全対策チェック

- ✔ 家具の転倒防止(L字金具・耐震マットなど)

- ✔ 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る(割れても飛び散らない)

- ✔ 高い場所に重いものを置かない

- ✔ ケージ・ベッド・フード皿の周囲に倒れそうな物を置かない

- ✔ 地震で扉が開かないように、ストッパーをつけておく

- ✔ 非常灯(懐中電灯・足元灯)をうちの子の動線に設置

- ✔ ガス漏れに備えて、ガス感知器も設置(人も犬や猫などのペットも守る)

🔵 キャリー・ハーネスの“日常化”

避難所では多くの人が集まり生活します。犬や猫にとっても慣れない環境はストレス。避難所の雰囲気や音、他の動物との接触など、日常の中では体験しない状況が次々と起こります。

いざ避難!というとき、キャリーに慣れていない子は入ってくれない、鳴いて暴れる、逃げてしまう…… 実はこれが一番怖いんです。

「普段からハーネスをつけてお散歩」「キャリーにおやつを入れて“いい場所”と認識させておく」「知らない人と接する機会をつくっておく」など日常の遊びの中での“練習”は大きな鍵となります。

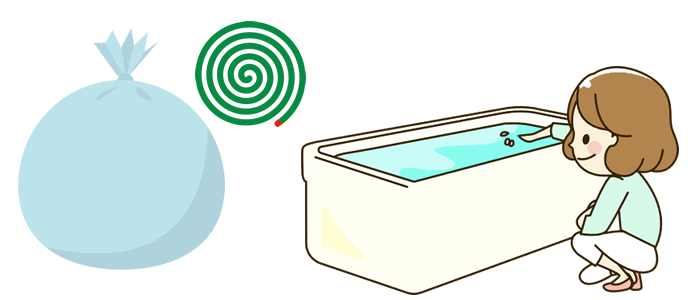

🔵 避難訓練は人と愛犬・愛猫でセットで!

- 《今からでもできる小さな備え》

- 人間の避難訓練だけでは不十分。愛犬や愛猫と一緒に、

- ・避難ルートや近隣避難所、犬猫同行避難の可否を調べておく

- ・避難袋や備蓄品の位置確認

- ・キャリーの持ち運び時間の感覚

- ・水道水の汲み置きや浴槽の水を張っておく

- ・カセットコンロやポータブル電源など生活グッズ確認

- ・迷子札やマイクロチップ、健康手帳などの整備

など一度“本気で”やってみよう!(^^)!避難当日パニックになっても体が動くかどうかは「一度でもやったことがあるか」で決まります。

5. 避難所に行けないかもしれない、その時どうする? ―「避難先や一時あずかりの確保」

環境省は「同行避難(ペットと一緒に避難すること)」を原則としていますが、自治体によって対応もばらばらです。

避難所ごとに動物の立ち入りに制限や、鳴き声やにおい、アレルギーなどを理由にトラブルになるケースもあるため、そもそも行ってみたら「ペットは入れません」と言われた例も少なくありません。

🟠 避難所以外にも複数の選択肢を

どこに頼めるか、住所・連絡先を紙で書いて防災袋に入れておきましょう。

預かってもらえる期間、条件(室内飼育限定など)も話し合っておきましょう。

- 動物受け入れ可能な「指定避難所」や「福祉避難所」

- → 自治体の防災担当や動物愛護センターに確認(HPや電話チェック)

- 親戚、信頼できる友人宅

- → 特に持病や性格、アレルギーや投薬の有無を事前に伝えておく

- かかりつけ、近隣の動物病院

- → 「一時預かり」や「災害時対応」の可否を事前に相談

- ペットホテル/ペットシッターサービス

- → 自宅避難時の支援にもつながる

🟠 実際に使える情報網もあります!

- LINEオープンチャット「ペットと避難」

- → 飼い主同士が情報交換しながら、災害時の避難情報をリアルタイムでシェアしているグループです。「どこが受け入れてくれる?」「どこが断られた?」など生の声が集まります。

「ペットと避難 LINEオープンチャット」などで検索してみてね。

- 地域のボランティア団体や動物支援NPO

- → たとえば「どうぶつ防災ネットワーク」や「アニマルレスキュー」など、地域単位でペットの預かり・搬送支援を行っていることがあります。

- 自治体の防災マップや「ペット防災マニュアル」

- → 地元の市役所・町役場に確認。「ペット同行避難」に関する資料が配布される自治体も増えています。今のうちに確認しておくと選択肢が増え気持ちもぐっと軽くなります。

6. “備え”は愛

「使う日が来なければ、いい」―――でも、備えがあることで迷わず動けることがあります。

避難袋、情報カード、普段の声かけや慣れておく訓練…そのすべてが、あなたの小さな家族に「大丈夫だよ」と言ってあげられる材料になります。

大きなことじゃなくて大丈夫!私たちが“声”になり“盾”になり、今日できる小さな一歩から小さな命を守りましょう❤

過去のある災害でのこと

自衛隊による救助活動中、直下は氾濫した川。かろうじて屋根の上に避難していたご夫婦が、大切に抱えていたのは愛犬でした。

「この子は家族ですか?」

自衛隊員のとっさの問いに、迷いなく「はい!この子も家族です」と答えたことで、その子も一緒に無事に救助されました。

とっさのときに「家族」と言えるかどうかは、日頃から「この子を家族として守る」と心に決めているかどうかにかかっていますよね。

だからこそ、日々の備えには「モノ」だけでなく「気持ち」も含まれます。

この子は家族です。だから守る準備をする。

それが、いざというときの「とっさの力」につながるのだと思います。